診断と治療の流れ

- ホーム

- 診断と治療の流れ

- 糖尿病と診断されたら

- 治療中に行う定期検査

治療中に行う定期検査

治療をスタートしたらどんな検査がある?

血糖値の検査1)

糖尿病と診断されたら、食事療法、運動療法、薬物療法などの治療がスタートします。糖尿病の診断はおもに血糖値でみますが、治療効果も血糖値で確かめます。

しかし、血糖値は食事に影響されやすいので、もし、検査の前だけ食事を控えたりしたら、本来のライフスタイルは反映されません。

そこで、治療中は現時点より過去1~2ヵ月間の平均血糖値を反映する検査を行います。これによって、患者さんの日ごろのライフスタイルをみることができない担当の先生でも、患者さんの生活や症状を把握できるのです。

患者さんも正確な血糖値の変化がわかれば、その原因を思いつきやすく、すぐに生活の軌道修正ができます。

血糖の変化を知るための検査にはグリコヘモグロビン検査(HbA1C:ヘモグロビン・エー・ワン・シー)、血清1,5‐AG(イチ ゴ エージー)検査、グリコアルブミン検査があります。

血糖自己測定

患者さん自身が指先から採血して、血糖値を測定するもので、食前、食後を中心に1日何回か測るのがふつうです。

血糖値は、HbA1Cを補完するため、とくにインスリンでの治療中に測定することが多いです。

また、いちじるしい高血糖や低血糖がないかを調べるためにも必要となります。

グリコヘモグロビン検査(HbA1C:ヘモグロビン・エー・ワン・シー)

血液中のヘモグロビンA1Cという物質の量を測定する検査です。

最近では、多くの場合で健診項目になっています。

血糖検査では採血したときの血糖値しかわかりませんが、グリコヘモグロビン検査をすると、検査する前1~2ヵ月の血糖の状態がわかります。

1日の血糖値の平均が高ければ高いほど、グリコヘモグロビンの値は高くなります。

検査の前日に食事を摂生したとしても、この検査は直前の食事などの影響を受けないのでHbA1Cを測れば日ごろどんな食生活をしているのかがすぐにわかります。

4.9~6.0%が基準値です。

血清1,5-AG検査(けっせい イチ ゴ エージー)

1,5‐AG(1,5‐アンヒドログルシトール)は糖の一種で、尿に糖がでるときに一緒にでてしまい、血液中の量が減ります。尿糖がなくなると、また増えてきます。

血糖値の変化をいち早く鋭敏にとらえる先行指標となります。

食後の血糖値が高くなるとすぐに下がってくるので、軽い糖尿病での血糖管理の悪化や改善がよくわかります。

14μg/mL以上が基準値です。

グリコアルブミン検査

HbA1Cと似た検査ですが、HbA1Cよりも早く変化するので、検査前の約2週間の平均血糖値の状態がわかります。

血糖値が非常に高いときの血糖の変化がよくわかります。

11~16%が基準値で、血糖値が高いと増えてきます。

矢冨 裕、山田俊幸 監修:今日の臨床検査2023-2024,南江堂,160・161・164,2023より検査値を参照

症状を知る検査

インスリン分泌能力の検査

血糖管理とあわせて、血糖値を下げるインスリンがすい臓で十分につくられているかどうか、十分に働いているかどうかを、血液と尿で調べ、糖尿病の治療に役立てます。

血中インスリン検査

血液中のインスリン量の変動をみて、インスリンの分泌能力を調べる血液の検査です。

糖尿病がない人の場合、ブドウ糖液を飲むと血糖値が上がりますが、すぐにすい臓からインスリンが分泌されて、血液中のインスリン値が上がります。すると、血糖値が下がり、それにあわせて血中インスリン値も下がっていきます。

糖尿病になると、血糖値に応じて血中インスリン値の上がり方が遅くなったり、十分に上がらないなど、インスリン反応が低下します。

空腹時やブドウ糖液を飲んだ後に測ります。

尿の検査:尿中C-ペプチド検査

C-ペプチドとはインスリンがつくられる途中にできる物質で、インスリンとほぼ同じ割合でつくられます。

C-ペプチドはインスリンと同時に血液中に放出されて、尿中に排泄されるので、尿中のC-ペプチド量を調べると、どのくらいインスリンが分泌されたのかがわかります。

C-ペプチド検査は、24時間尿をためて、そのなかのC-ペプチド量を測る尿中C-ペプチド検査のほかに空腹時の血中C-ペプチドを測定する検査もあります。

C-ペプチドが多いときはインスリンを分泌する力が強く、少ないときは分泌する力が弱いことを示しています。

尿の検査:尿中ケトン体検査

糖尿病になると、エネルギーとしてブドウ糖を十分に利用できないかわりに、体の中の脂肪を利用します。ケトン体は、脂肪をエネルギーに変えるときにできる燃えカスです。通常は、筋肉や腎臓で再利用されますが、血液中で増えすぎると尿の中に排泄されます。

つまり、尿中のケトン体の量を調べると、インスリンの働きが十分かどうかわかります。

なお、ケトン体が血液中に増えすぎて血液が酸性になった状態が続くと、昏睡状態を起こす場合があります。

合併症発見の検査

糖尿病は、血糖管理を良好に保ち、患者さんにとってデメリットが大きい糖尿病合併症の発症や進行を防ぐことがとても重要な病気です。

しかし、糖尿病合併症の発症初期は自覚症状がほとんどないため、検査でしか発見することができません。糖尿病と診断されたら、合併症がすでに起こっているか、起こっていたらどの程度進んでいるのか、また、治療がはじまってからも合併症が起きていないかを調べるために定期検査を受けます。

目:糖尿病網膜症、白内障、緑内障

高血糖が続くと、網膜内の血管が障害されて、出血などを起こす糖尿病網膜症や、緑内障が起こったり、糖尿病でない人に比べて早くに白内障が起こり、視力の低下や失明に至ります。

目の合併症に関しては内科と眼科が連携して治療にあたります。

内科と眼科と別々の医療機関で受診する場合は、「糖尿病手帳」にそれぞれのデータを記入してもらって、両方の医師にみてもらうとよいでしょう。

糖尿病手帳は、ほとんどの内科主治医から、無料で提供してもらえます。

腎臓:糖尿病腎症の検査

糖尿病になると、腎臓でろ過の役割をしている糸球体の毛細血管がそこなわれて、腎臓のろ過機能に障害が起こるため、塩分やタンパク質の摂取量が厳しく制限された食事療法が必要になります。さらに症状が進むと腎不全となり、機械で血液をろ過する人工透析が必要になりますが、1週間に3~4回、1回の治療時間は4~5時間かかるなど、患者さんの時間的・体力的・精神的・金銭的負担はかなり大きくなります。

また、糖尿病腎症は、患者さんの寿命にも影響する病気なので、きちんと検査を受けて経過をみていくことが大切です。

検査は?

-

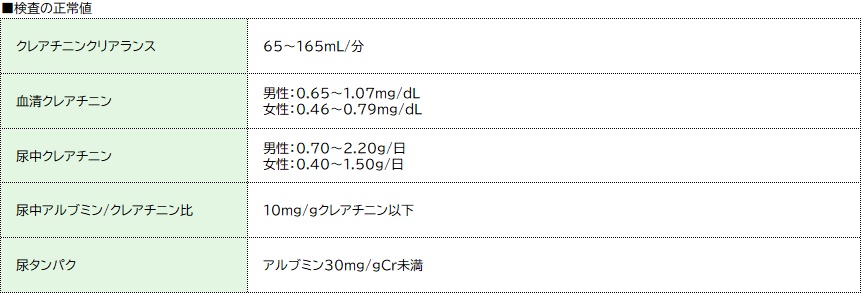

クレアチニンクリアランス検査

体にたまった不要なものを、尿に溶かしてどれだけ排泄できるかを調べます。クレアチニンは血液中に存在する物質で、尿中に排泄されます。一定時間内の血中と尿中のクレアチニン濃度を測定することによって腎機能の指標になります。 -

尿中微量アルブミン検査

より早い段階での腎症発見の指標として利用します。

アルブミンはタンパク質の一種で、腎臓でろ過されて尿中に排泄されるクレアチニンという物質の量と比較することで腎臓の状態を調べることができます。1日あたり尿中に30mg以上出ていると糖尿病による早期の腎障害が疑われます。 -

尿タンパク検査

尿中にタンパク質がでているかどうかを調べる検査です。

尿中にタンパク質が1日あたり、500mg以上でていると糖尿病による腎障害の進行が疑われます。

矢冨 裕、山田俊幸 監修:今日の臨床検査2023-2024,南江堂,42・226・229・232,2023より検査値を参照

神経:糖尿病神経障害の検査

高血糖が続くと、自律神経に障害が起こるため、ちょっとした足の傷や、ヤケドに気づかないほど、痛みを感じにくくなります。傷が壊疽(えそ)になってはじめて気づいたときには手遅れで、足の切断に至るケースもあります。

検査は?

- 腱反射テスト

ゴムのハンマーで、立てひざの状態でアキレス腱を叩いたり、椅子に腰掛けた状態でひざのお皿の下を軽く叩いて、足が跳ね上がるかどうかを調べる検査です。 - 振動覚検査

振動を起こした音叉をくるぶしの上にのせて、振動の感じ方を調べる検査です。 - 知覚検査

皮膚をフィラメントという細長い繊維で軽くつついて、それを感じるかどうかを調べる検査です。 - 神経伝導検査

刺激した後に神経に伝わる波の速さや大きさを、電気的に調べる特殊な検査です。

上記の検査と異なり、客観的に神経の状態をみることができます。 - 心拍変動検査

心電図をとりながら心拍に変動があるかを調べる検査です。自律神経に障害があると、呼吸による心拍の変動が少なくなります。

神経伝導検査と同様に、客観的に神経の状態をみることができます。

脳:脳梗塞の検査、心臓:狭心症・心筋梗塞の検査

高血糖の持続は、動脈硬化を促進します。脳に動脈硬化が起こると、脳梗塞や脳出血などのリスクが高くなります。

また、心臓に動脈硬化が起こると、狭心症や心筋梗塞などのリスクが高くなります。

脳梗塞や脳出血、狭心症や心筋梗塞は、患者さんの寿命にも影響する病気なので、きちんと検査を受けて経過をみていくことが大切です。

脳梗塞の検査は?

- 超音波(CT)検査

X線で撮影した脳をコンピュータ解析し、脳を輪切りにした状態の画像を映しだします。そのため、脳卒中の種類や病変の部位・程度は診断できますが、小さな病巣や脳幹、小脳の病変、一過性脳虚血発作の異常などはみつけにくいのです。そこで磁気共鳴画像(MRI)検査をさらに行います。 - 磁気共鳴画像(MRI)検査

大きな磁石装置の中に体を入れた後、電波をあてて体の断面を撮影して画像を映しだします。頭蓋骨に覆われている脳も映しだすことができるほか、CT検査では写りにくい塞栓部の発見も可能にします。

狭心症 ・心筋梗塞の検査は?

- 胸部X線検査

心臓の肥大の状態を調べます。 - 心電図

狭心症、心筋梗塞などを調べます。 - 運動負荷試験心電図

とくに狭心症の心電図測定は、ベッドに寝た状態の安静時だけでなく、自転車こぎなどの軽い運動をした状態で測定する運動負荷試験心電図も必要です。安静時にはみられない、動いているときの心臓の症状を検出することができるからです。 - 心臓エコー

心臓エコーは心電図とは異なり、超音波を用いて心臓の状態を画像としてみることができる検査です。心臓の肥大の状態などが調べられます。 - 冠動脈造影検査

胸部X線検査では、血管や臓器、筋肉などの形態や機能を見分けることは困難です。冠動脈造影検査は、詳しくみたい血管にカテーテルと呼ばれる管を挿入し、そこから造影剤を血管に流し入れてX線撮影を行います。すると、血管の中や血流の状態を確認することができます。

足:糖尿病性足病変の検査

糖尿病になると、細菌などに対する抵抗力が低下するため、白癬菌症(水虫)に感染しやすくなります。

また、糖尿病神経障害が進むと痛みを感じにくくなるため、低温ヤケドや、ちょっとした傷にも気づかず、化膿してはじめて気づくことも多いのです。その結果、潰瘍や壊疽(えそ)になって足を切断しなければならなくなることがあります。

検査は?

- 足の血圧測定

足の血流の状態は、通常の血圧計で足背動脈や後脛骨動脈の血圧を測ったり、専用の血圧計で足の親指の血圧を測って確認します。 - 足の皮膚観察

患者さんやご家族が、爪の変形や、白癬、タコ、使い捨てカイロや湯たんぽなどによる低温ヤケドなどの異常がないか、患者さんの素足を毎日、観察します。もし、これらがみつかったら、すぐに受診するようにしてください。

血管の検査

高血糖の持続は、血管をもろくさせ、動脈硬化を促進します。血圧や動脈硬化の程度を調べておくことは、脳卒中や心筋梗塞を防ぐためにも必要です。

検査は?

- 血圧検査

動脈硬化の状態を調べます。とくに足の血流障害による下肢閉塞性動脈硬化症が多くの患者さんにみられるため、足背動脈や後脛骨動脈の血圧測定は大切な検査です。

高血圧は、糖尿病腎症や脳卒中、心筋梗塞の原因にもなります。 - 血清脂質検査

動脈硬化の原因の1つが、悪玉(LDL)コレステロールが高く、善玉(HDL)コレステロールが低くなる脂質異常症(高脂血症)です。動脈硬化が進行すると、脳梗塞や狭心症などを引き起こすため、脂質異常症を早くみつけて、脳梗塞や狭心症などを予防します。 - 頸動脈超音波検査

超音波診断技術の向上で、首(頸部)の動脈の壁の厚さを簡単に調べることができるようになりました。動脈硬化の程度がわかるほか、脳卒中の予防にも役立つ情報が得られます。

同じカテゴリーのページ

監修:順天堂大学 名誉教授 河盛 隆造 先生