診断と治療の流れ

診断のための検査について

糖尿病診断のための検査にはどんなものがある?

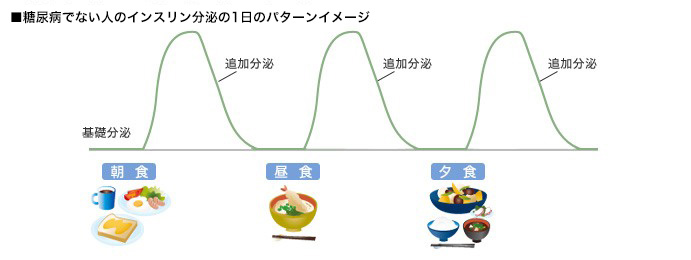

血糖値は食事と関係があります。食事をした後は、吸収されたブドウ糖が血液の中に入って血糖値が上がりますが、糖尿病のない人であればすぐにインスリンが分泌されて下がっていきます。

※イメージ図

糖尿病診断のための検査は、食事の影響によって変動する血糖値測定のタイミングを3つに分けたものです。

随時血糖検査

- 食後からの時間を決めないで採血し、血糖値を測る検査です

- 随時血糖値が200mg/dL以上ある場合は、「糖尿病型」と診断されます

早朝空腹時血糖検査

- 検査当日の朝食を抜いた空腹の状態で採血し、血糖値を測る検査です

- 早朝空腹時血糖値が126mg/dL以上ある場合は、「糖尿病型」と診断されます

75gOGTT(75g経口ブドウ糖負荷試験)

- 検査当日の朝まで10時間以上絶食した空腹のまま採血し、血糖値を測ります。次に、ブドウ糖液(ブドウ糖75gを水に溶かしたもの、またはデンプン分解産物相当量)を飲み、ブドウ糖負荷後、30分、1時間と2時間後に採血し、血糖値を測るという検査です

- 自覚症状などから明らかな高血糖が推測される場合には、75gOGTTは糖尿病の診断に必要ではなく、まず空腹時血糖または随時血糖を測定するべきです

- 著しい高血糖状態で75gOGTTを行うと、さらなる高血糖を引き起こし有害です

1~4のいずれかが確認された場合は「糖尿病型」と判定する。

別の日に行った検査で、糖尿病型が再確認できれば糖尿病と診断できる。ただし、初回検査と再検査の少なくとも一方で、必ず血糖値の基準を満たしていることが必要で、HbA1cのみの反復検査による診断は不可。

1 早朝空腹時血糖値126mg/dL以上

2 75gOGTT2時間値200mg/dL以上

3 随時血糖値*200mg/dL以上

4 HbA1Cが6.5%以上

*随時血糖値:食事と採血時間との時間関係を問わないで測定した血糖値。糖負荷後の血糖値は除く。

5および6の血糖値が確認された場合は「正常型」と診断する。

5 早朝空腹時血糖値110mg/dL未満

6 75gOGTT2時間値140mg/dL未満

- 上記の「糖尿病型」「正常型」いずれにも属さない場合は「境界型」と判定する。

日本糖尿病学会 編・著:糖尿病治療ガイド2022-2023, 文光堂, 24-27, 2022

日本糖尿病学会 編・著:糖尿病治療ガイド2022-2023, 文光堂, 28, 2022

境界型耐糖能異常って?

糖尿病の診断基準には、「糖尿病型」、「正常型」いずれにも該当しない「境界型」というグループがあります。

「境界型」といっても「糖尿病型」ではないから安心?残念ながら、そういうことではないのです。

「境界型耐糖能異常」は、将来、糖尿病になる可能性が高いため、6ヵ月~1年ごとに検査することが推奨されています。

また、動脈硬化へも影響をおよぼし、心筋梗塞や脳梗塞になるリスクが高くなると言われています。

このようなリスクを避けるため、「境界型耐糖能異常」の人でも、食事や運動などの生活習慣を見直し、血糖値の改善をめざすことをおすすめします。

河盛隆造、綿田裕孝 編:インフォームドコンセントのための図説シリーズ 糖尿病 改訂版 医薬ジャーナル社 ,19, 2017

監修:順天堂大学 名誉教授 河盛 隆造 先生